契約電力とは?決め方と下げる方法を高圧向けにわかりやすく解説

の基本料金を下げる方法まとめ.jpg)

「契約電力を下げる方法を知りたい」

「基本料金がなぜこんなに高いのか分からない」

「節電しているのに、思ったほど電気代が下がらない」

このような悩みをお持ちではありませんか。

電気代を見直すうえで節電は重要ですが、現場に過度な我慢を強いると、業務効率や職場環境の悪化につながりかねません。

実は、電気代が下がらない原因が「節電不足」ではなく「契約電力」にあるケースは非常に多いのです。

この記事では、高圧・特別高圧契約を対象に、

- 契約電力とは何か

- 契約電力の決め方

- 契約電力を下げる具体的な方法

を、実務目線で分かりやすく解説します。

目次

契約電力とは?基本料金との関係を理解しよう

契約電力とは、電力会社との契約上で定められる「30分あたりの最大使用電力(kW)」のことです。

高圧・特別高圧の電気料金では、この契約電力をもとに基本料金が計算されます。

まずは、電気料金の全体構成を確認しましょう。

| 【高圧電力の電気料金の構成】

電気料金=基本料金+電力量料金+燃料費調整額+再生可能エネルギー賦課金 |

このうち、契約電力が直接影響するのが基本料金です。

基本料金の計算式は以下です。

| 【高圧電力の基本料金の計算式】

基本料金=基本料金単価(円)×契約電力(kW)×力率(%) |

上記計算式から読み取れるとおり、契約電力のkW数が高いほど、毎月の基本料金は高くなります。

関連記事:高圧電力の基本料金仕組みと計算方法|削減方法

関連記事:電気料金の力率割引をわかりやすく解説|計算式や改善方法もご紹介

関連記事:燃料費調整額とは|計算方法と今後の見通しをわかりやすく解説

関連記事:再エネ賦課金とは?仕組みや安くする方法をわかりやすく解説

|

※補足:低圧契約との違いについて 低圧(契約電力50kW未満)の場合、「契約電力」という考え方はなく、基本料金は契約容量(A・kVA)によって決まります。 本記事で解説している契約電力の仕組みは、高圧(50kW以上)および特別高圧契約が対象です。 |

契約電力の調べ方

契約電力は、毎月届く電気料金の明細書(検針票)で確認できます。

明細の中に「契約電力(kW)」として記載されています。

紙の明細が手元にない場合は、東京電力・関西電力など契約中の電力会社のマイページにログインし、Web明細から確認することも可能です。

契約電力の決め方|実量制と協議制の違い

契約電力の決め方は、契約区分によって異なります。

契約電力の決め方について、高圧小口(50~500kW)は「実量制」を、高圧大口と特別高圧は「協議制」を採用しています。

| 高圧 | 小口 | 50~500kW | 実量制 |

| 大口 | 500~2,000kW | 協議制 | |

| 特別高圧 | 2,000kW~ | ||

実量制(契約電力500kW未満)の決め方

高圧小口(50〜500kW)の場合、契約電力は「実量制」で決まります。

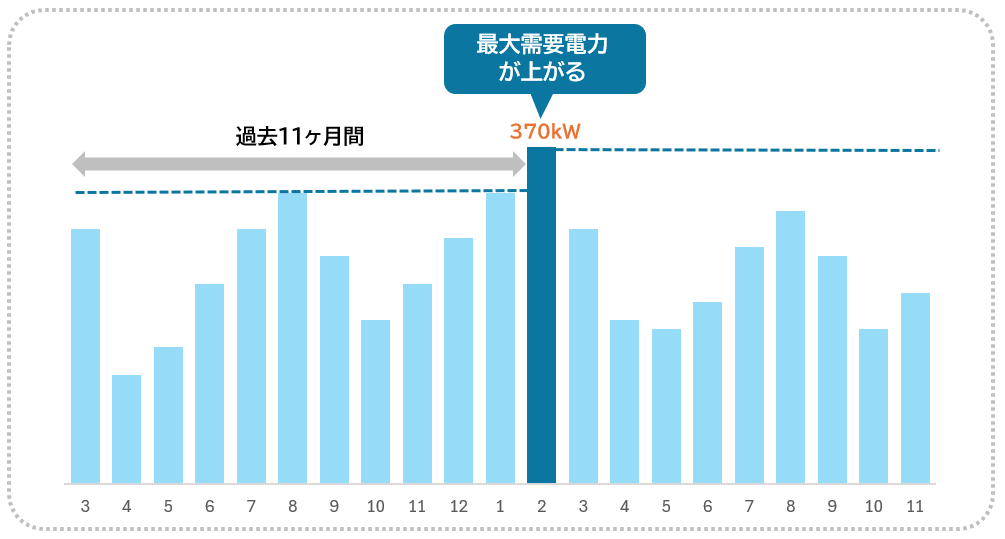

実量制とは、直近1か月の最大需要電力と、その前11か月の最大需要電力のうち、最も大きい値を契約電力とする方式です。

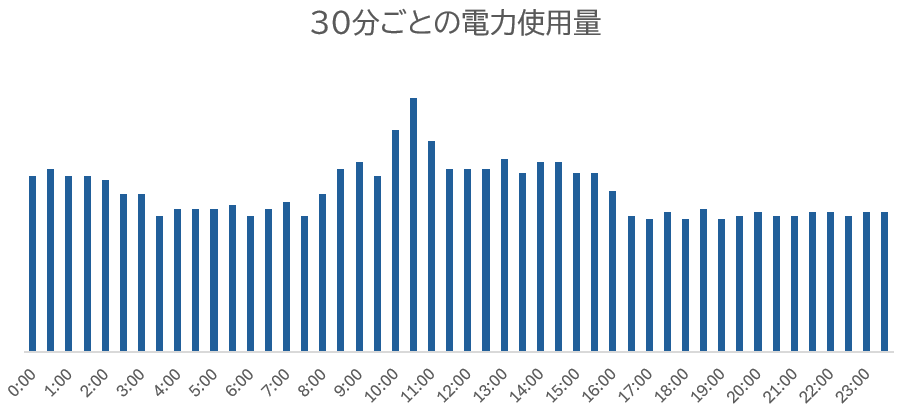

| 最大需要電力とは?

最大需要電力とは、30分ごとの平均使用電力のうち、月間で最も大きい値を指します。1日24時間を30分単位で区切ると48コマ、30日間の月であれば1,440コマになります。この1,440コマの中で、最も電力使用量が大きかった30分間の平均値が、その月の最大需要電力です。

|

たとえば、直近12か月の中で2月の最大需要電力が370kWだった場合、

その370kWが向こう1年間の契約電力として適用されます。

重要なのは、日々の使用量をどれだけ減らしても、30分単位のピークが変わらなければ契約電力は下がらないという点です。

協議制(契約電力500kW以上)の決め方

高圧大口・特別高圧では、協議制が採用されます。

協議制では、まず直近12か月の最大需要電力を算出したうえで、受電設備の内容、使用負荷、業種ごとの負荷率などを踏まえ、契約更新時に電力会社と協議して契約電力が決定されます。

なお、月ごとの最大需要電力が契約電力を超過した場合、割増料金や追加の基本料金が発生することがあり、注意が必要です。

契約電力を下げる方法|基本は「最大需要電力」を下げること

前述のとおり、契約電力は直近12か月間の最大需要電力によって決まります。

そのため、契約電力を下げるには、30分単位のピーク電力を抑えることが不可欠です。

ここで重要になる考え方が、ピークカットとピークシフトです。

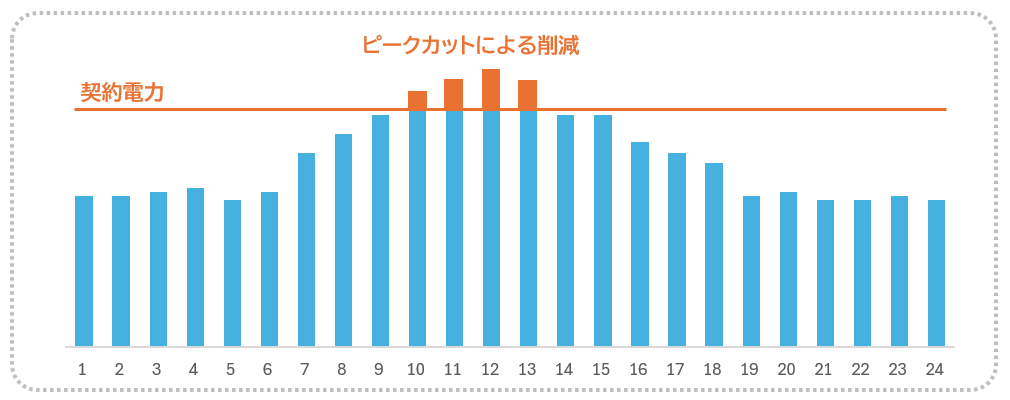

ピークカット|ピーク時の電力使用量を抑える

ピークカットとは、電力使用量が最も多い時間帯のピークを直接下げる取り組みです。

直近12か月の最大需要電力を抑えることができれば、翌年度の契約電力を下げることができ、基本料金の削減につながります。

契約電力が下がることによって、基本料金の削減につなげることができます。

東京電力のベーシックプラン(基本料金単価:2,530円00銭)を例として、契約電力が30kW下がった場合、月間で64,515円、年間では774,180円の削減効果が見込めます。

デマンドコントロールによるピークカット

では、実際にピークカットを実施するためには、どのような手段があるのでしょうか。

契約電力を下げるためによく使われる、代表的な装置はデマンドコントロールです。

デマンドコントロールとは、電気の使用量を可視化し、設定した値を超えないよう、警告をおこなったり、電気機器や設備の自動制御を行う装置のことです。

電力使用量を常時監視し、無駄な電力消費を抑えることで電気代削減につながります。

なお、デマンドコントロールには2つの方法があります。

- デマンドコントロールシステム

- デマンド監視装置

それぞれについて見ていきましょう。

デマンドコントロールシステムの特徴

デマンドコントロールシステムとは、あらかじめ設定した目標デマンド値を超えないように、空調設備や各種電気機器を自動で制御する装置です。

電力使用量が増えそうになると、エアコンの出力を弱めたり、一部の機器の電源を自動でオフにすることで、ピーク電力の発生を防ぎます。

最大のメリットは、電気機器の制御をすべて自動で行える点です。

人が操作する必要がないため、調整漏れや操作ミスが起こりにくく、安定したピークカット効果が期待できます。

また、電力使用量の計測や記録も自動で行われるため、使用状況を把握しやすい点も特徴です。

一方で、デメリットとしては、導入コストが比較的高いことと、職場環境に影響が出る可能性があることが挙げられます。

特に夏場などに空調が自動で制御されると、エアコンが急に弱まったり停止したりする場合があり、従業員の不満やストレスにつながることもあります。

デマンド監視装置の特徴

デマンド監視装置は、電力使用量が設定した目標デマンド値を超えそうになった際に、警報やメールなどで知らせてくれる装置です。

電気機器を自動で制御する機能はなく、通知を受けた人が手動で設備の使用を調整します。

メリットは、導入コストが比較的安い点です。

また、実際に人が調整を行うため、従業員一人ひとりが電力使用を意識するようになり、節電意識の向上につながるケースもあります。

一方で、操作を人に頼るため、対応が遅れたり、調整しきれなかったりすることがあります。

そのため、自動制御のシステムと比べると、ピーク抑制の精度や効率は劣る点がデメリットです。

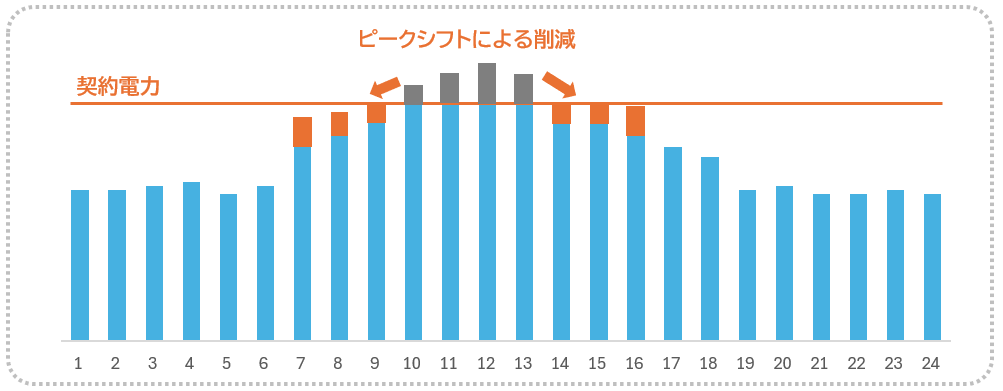

ピークシフト|使用時間帯をずらして平準化する

ピークシフトとは、電力使用量の多い時間帯から、少ない時間帯へ使用を移すことで、最大需要電力を抑える方法です。

電気使用量が多い「山」の部分を、「谷」の部分に移動する取り組みのことです。

総使用量が変わらなくても、ピークを分散できれば契約電力の削減につながります。

ピークシフトには蓄電池の導入が有効

蓄電池とは、電気を一時的に蓄え、必要なタイミングで使えるようにする装置です。

電力使用量の少ない夜間や早朝に電気を充電し、使用量が増える昼間に放電して利用することで、電力会社から購入する電気を抑え、ピーク時の電力使用量を下げることができます。

この仕組みによって、ピークシフトを実現し、契約電力の削減につなげることが可能です。

実際には、工場設備の稼働時間を日中から夜間へ変更したり、出勤日を平日から土日・祝日に切り替えたりするのは、業務上の制約が多く、簡単ではありません。

そのため、ピークシフトに取り組む方法としては、運用を大きく変えずに対応できる蓄電池の導入が、現実的な選択肢になるケースもあります。

自治体によっては補助金制度が用意されている場合もあるため、検討の際にはあわせて確認してみるとよいでしょう。

無料で電気代の基本料金を見直す方法|電力会社の切り替え

ここまで、契約電力を下げる方法として、ピークカットやピークシフト、デマンドコントロール、蓄電池の活用などを解説してきました。

これらはいずれも有効な手段ですが、設備投資が必要になったり、運用ルールの変更が求められたりと、すぐに実行できないケースも少なくありません。

その点、電力会社の切り替えは、設備を購入することなく、初期費用もかけずに電気代を見直せる方法です。

特に高圧契約では、契約電力を変えなくても「基本料金単価」や「従量料金単価」を見直せる可能性があります。

基本料金単価を下げるだけで、固定費は確実に下がる

高圧電力の基本料金は、次の計算式で決まります。

基本料金 = 基本料金単価 × 契約電力(kW)× 力率

この式から分かるとおり、ピーク対策によって契約電力を下げなくても、基本料金単価そのものを下げれば、毎月の基本料金は確実に下がります。

たとえば、東京電力の高圧向けベーシックプランでは、基本料金単価は1kWあたり2,530円で設定されています。

仮に、契約電力が200kW、力率が100%の場合、基本料金だけで毎月43万円を超える固定費が発生します。

この契約条件のままでも、電力会社を切り替えて基本料金単価が下がれば、契約電力に手を加えずに電気代を削減することが可能です。

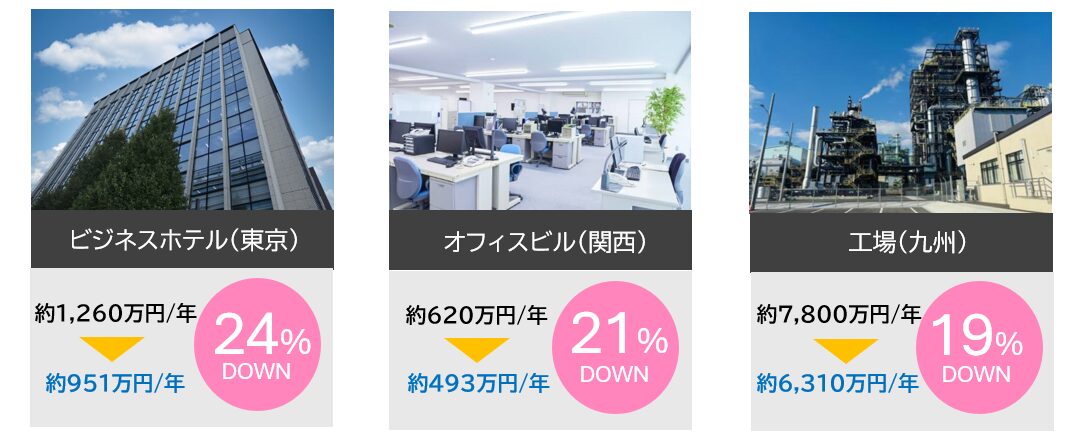

実際には、単価が数百円/kW変わるだけで、年間では数十万円から数百万円規模の差になるケースもあります。

従量料金も含めて見直せるのが、新電力の特徴

電力会社を切り替えるメリットは、基本料金単価だけではありません。

新電力の中には、法人向けに特化した料金設計を行っている会社もあり、電力量料金(従量料金)の単価まで含めて見直せる場合があります。

ピーク対策や省エネによって使用量を抑えても、単価自体が高ければ効果は限定的です。

その点、契約条件に合った電力会社を選ぶことで、「使用量 × 単価」の両面から電気代を最適化できる可能性があります。

また、設備投資による削減は、効果が出るまでに時間がかかることもありますが、電力会社の切り替えは、契約開始月から効果が表れやすい点も特徴です。

切り替えは無料だが、選び方を誤ると逆効果になることも

電力会社の切り替えは、多くの場合、工事不要で切り替え費用もかかりません。

そのため、「まずは電力会社を変えてみよう」と判断しやすい一方で、料金の安さだけで選んでしまうと、後からリスクが顕在化することもあります。

たとえば、

- 価格変動リスクの高いプランを選んでしまう

- 契約期間や解約条件を十分に確認していない

- 自社の使用実態に合わない料金設計を選んでしまう

といったケースでは、当初は安く見えても、結果的に不利になることがあります。

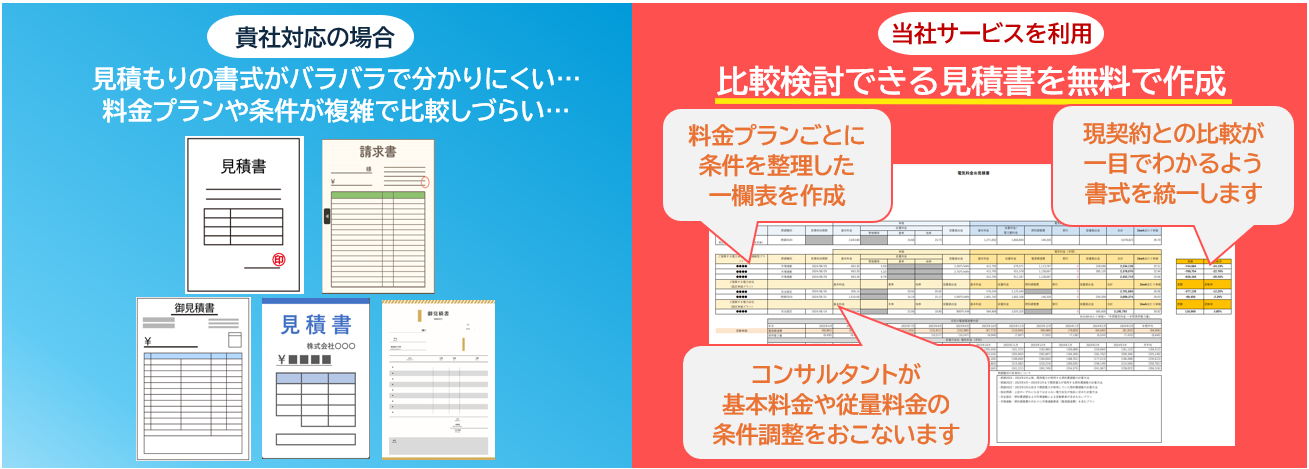

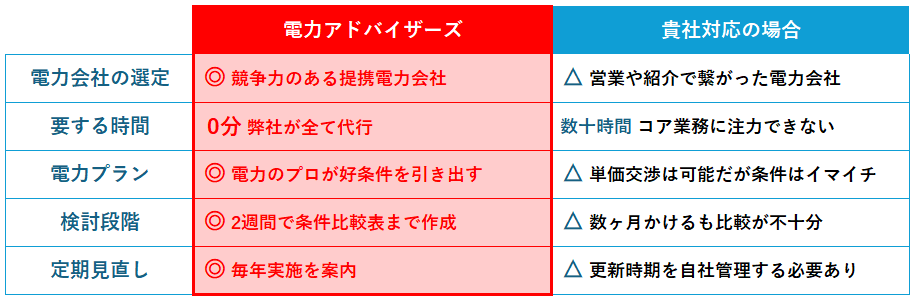

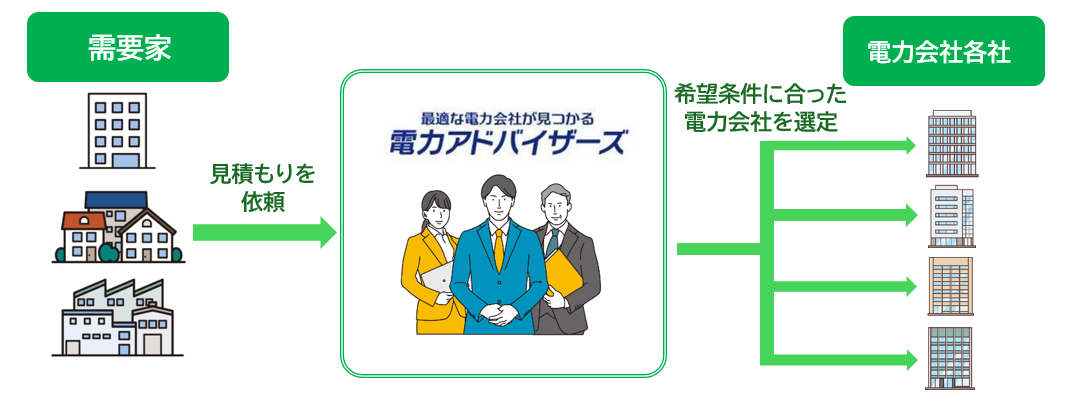

電力アドバイザーズでは、契約電力や電気の使い方を整理したうえで、複数の電力会社・料金プランを比較し、条件に合った選択肢を検討します。

単価だけでなく、契約条件やリスクも含めて判断することで、安心して電気代の見直しを進めることが可能です。

設備投資による対策を検討する前に、まずは無料で見直せる電力会社の切り替えから着手する。

それも、電気代削減を進めるうえでの、現実的で無理のない選択肢の一つと言えるでしょう。

関連記事:新電力とは?仕組み・メリット・デメリットをわかりやすく解説

さらに、お客様へ電力会社から直接連絡が入ることはなく、煩わしいやり取りの手間も不要です。

さらに、お客様へ電力会社から直接連絡が入ることはなく、煩わしいやり取りの手間も不要です。