関西電力の高圧電力プランがどのくらい値上げされているのか、気になっていませんか?

【2025年も値上げ…!?】関西電力の高圧法人向け電気料金プランを電力コンサルが徹底解説

ここ数年、関西電力の料金プランの見直しが進んでいます。

単なる「料金改定」だけでなく、契約更新のタイミングで法人割引がなくなったり、20%以上あった割引が数%まで下がったり…といったケースが相次いでいます。

その影響で、関西電力を利用中の企業様から、「このまま契約を続けて大丈夫だろうか?」「他社に乗り換えたほうが安くなるのでは?」といったご相談が急増しています。

本記事は、以下のようなお悩みをお持ちの方に役立つ内容です。

- 2025年の関西電力の高圧電力の料金メニューは?

- 法人向け電気料金プランの値上げの詳細は?

- 関西電力管内でお得に利用できる新電力は?

関西電力の料金プランをしっかり理解しておきたい方は、ぜひ電力会社選びの参考にしてください。

目次

関西電力の2025年の料金メニューを詳しく解説

まずは関西電力の料金体系を正しく理解しておきましょう。

弊社の面談でも「詳しく知らなかった」というお客様が多く見られます。

2022年以降は電気料金の高騰に合わせて関西電力も見直しを行っているため、まずは現状をしっかり把握しておくことが大切です。

関西電力の標準メニューの内容

高圧電力の標準メニューの料金体系は以下のとおりです。

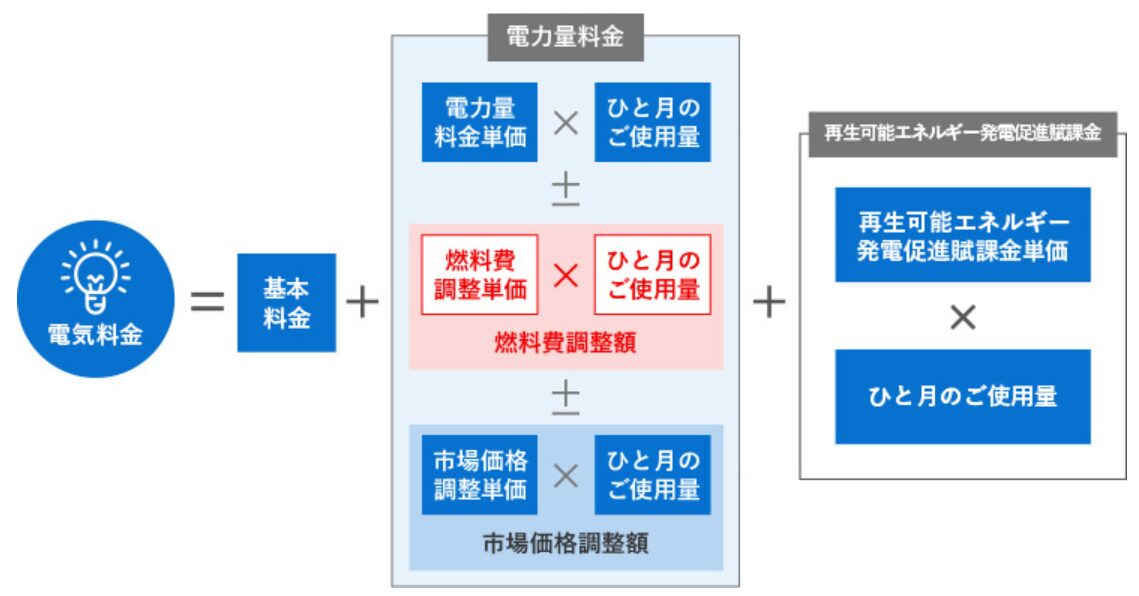

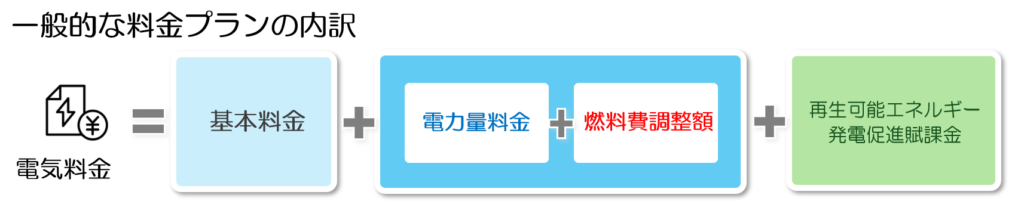

電気料金=基本料金+電力量料金(電力量料金+燃料費調整額+市場価格調整額)+再エネ賦課金

※関西電力「電気料金の算定」

※関西電力「電気料金の算定」

まずは基本料金と電力量料金について説明します。

| 基本料金 | 月々の電気の使用量に関係なく、毎月定額で発生する固定料金のこと。 |

| 電力量料金 | 電力量料金単価に使用量(kWh)を乗じて支払う料金のこと。 単価が18円で使用量が3,000kWhの場合、54,000円(18×3,000)となります。 |

つづいて、「燃料費」と「市場価格」の調整単価についてご説明します。

基本料金と電力量料金にはそれぞれ固定の単価が設定されていますが、電気は主に化石燃料を使って発電しており、その燃料価格は日々変動します。

そのため、燃料価格や市場の電力価格が基準と比べて上下した場合に、その差額をあとから反映させるための仕組みとして「調整単価」が設けられています。

| 燃料費調整額 | 燃料価格の価格変動分を電気代に反映する料金のこと。 電気料金を完全に固定すると、燃料費が高騰したときは電力会社が損失を被り、下落したときは需要家(企業)が損をします。そこで燃料費調整制度が導入されました。 |

| 市場価格調整額 | 日本卸電力取引市場(JEPX)における市場価格の変動額です。 |

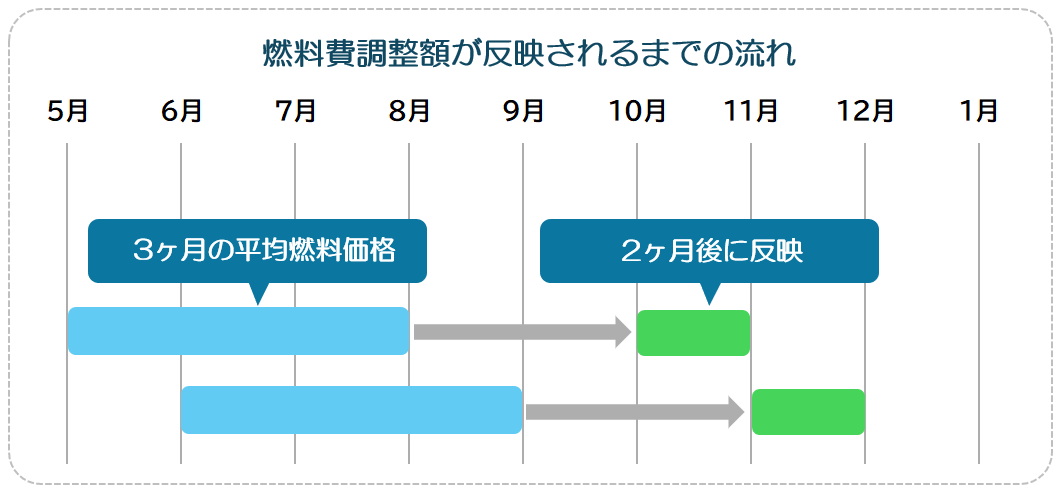

調整単価は、過去3ヵ月間の平均燃料価格によって算出され、2カ月後の電気料金に反映されるルールとなっています(下図参照)。なお、市場価格調整額が反映されるタイミングも過去3ヵ月間の平均単価でしたが、2025年から見直されました。詳細は後述します。

最後に、再生可能エネルギー発電促進賦課金については以下となります。

| 再エネ賦課金 | 再生可能エネルギーによって生み出された電力を、発電所が買取する際にかかる費用をまかなうために設けられた「割り当て負担金」のこと。 再エネ賦課金は原則として、電気を利用するすべての個人・法人から、通常の電気料金に上乗せして集金されるもの。 |

関連記事:高圧電力の基本料金の仕組みと計算方法|削減方法

関連記事:燃料費調整額とは|計算方法と今後の見通しをわかりやすく解説

関連記事:JEPXとは?仕組みと今後の見通しをわかりやすく解説

関連記事:再エネ賦課金とは?仕組みや安くする方法をわかりやすく解説

※重要※2025年4月以降の料金メニューの見直し内容

関西電力は2025年4月1日より、最新の電源調達状況等を踏まえて特別高圧・高圧分野の料金メニューにおける市場価格調整を見直しました。

※関西電力「特別高圧・高圧分野における市場価格調整の見直しについて」

※関西電力「特別高圧・高圧分野における市場価格調整の見直しについて」

見直したポイントは主に以下の2点です。

- 市場価格の調整係数の見直し

- 平均市場価格の算定期間の見直し

詳細を見ていきましょう。

1. 市場価格の調整係数の見直し

最新の小売供給における電源調達状況等を踏まえ、市場価格調整の設計を見直しています。

※関西電力「<見直し前後>市場価格調整の諸元」

※関西電力「<見直し前後>市場価格調整の諸元」

上図のとおり、高圧・特別高圧ともに見直し前と比べて上限値が引き上げられています。

たとえば高圧の場合、調整係数の上限が0.390から0.499へと変更されています。

これは、関西電力が市場からの電力調達量を増やしていることを踏まえ、より実態に近い変数へと調整した結果です。

また、昼間時間帯のみの調達割合が28.3%から8.38%まで下がり、全日調達割合が9割以上となっている点も特徴的です。

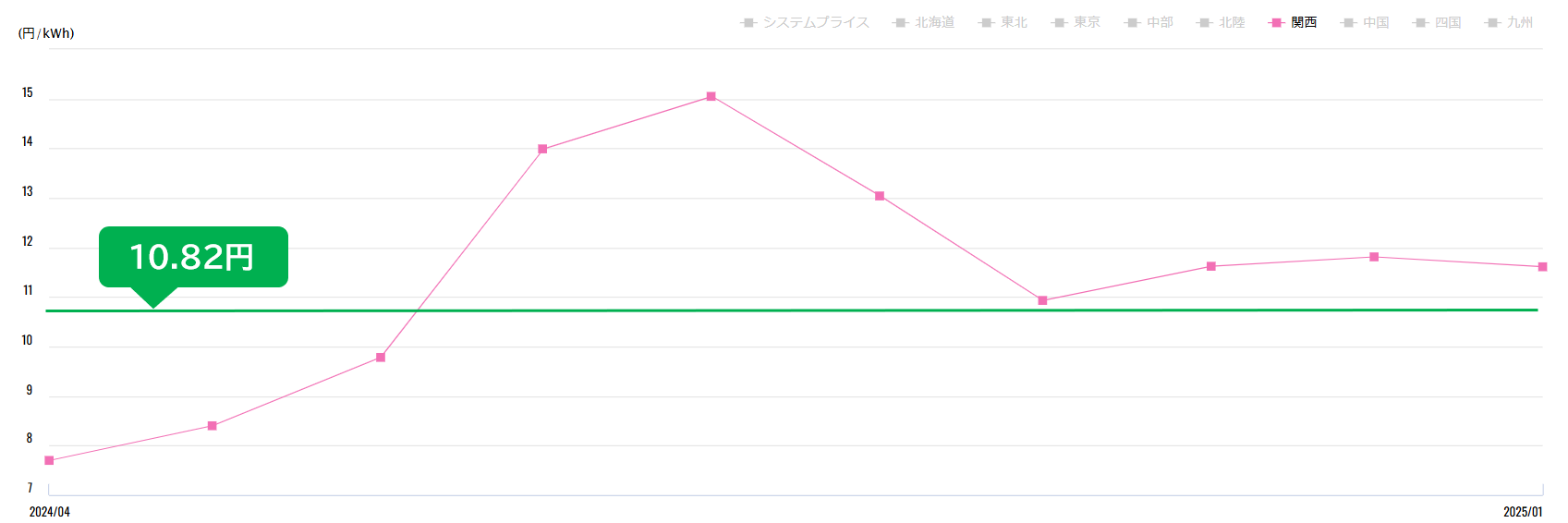

参考として、基準市場価格(10.82円)と、関西エリアにおける2024年4月以降のスポット市場の月平均推移を示したグラフを以下に掲載します。

※一般社団法人日本卸電力取引「関西エリアのスポット市場」

※一般社団法人日本卸電力取引「関西エリアのスポット市場」

2024年7月以降は、市場価格が基準となる10.82円を上回って推移しています。

そのため、この水準が続けば、調整係数をかけた分が通常の電気料金に追加されて請求されることになります。

2. 平均市場価格の算定期間の見直し

これまでの料金体系では、市場価格調整分として半年前の3ヵ月平均の市場価格を基準にしていました。

この仕組みには、電気代が年間を通じて比較的安定しやすいというメリットがありましたが、実際の市場変動が反映されにくく、単価が分かりにくいという課題もありました。

今回の見直し後は、直近1ヵ月間の平均市場価格を翌月の電気料金に反映する方式に変更されます。

これにより、請求の内訳がより明確になり、市場価格の変動が分かりやすくなります。

一方で、市場価格が急騰した場合、その影響がすぐに電気料金へ反映されるため、短期間で料金が大きく変動するリスクも高まる点には注意が必要です。

>.png) ※関西電力「<電気料金への反映スケジュール(イメージ)>」

※関西電力「<電気料金への反映スケジュール(イメージ)>」

今回の改定を一言でまとめると、電力の市場調達の実態により近い形で市場価格が電気料金に反映されるようになった、ということです。

市場から電力を調達する部分だけを見れば、新電力会社が提供する市場価格に連動したプランと同じ仕組みになりました。

なぜ関西電力は値上げするのか?

関西電力が料金プランの改定や法人割引の廃止を進めているのは、単なる企業判断ではありません。その背景には、電力業界全体が直面している構造的なコスト上昇があります。

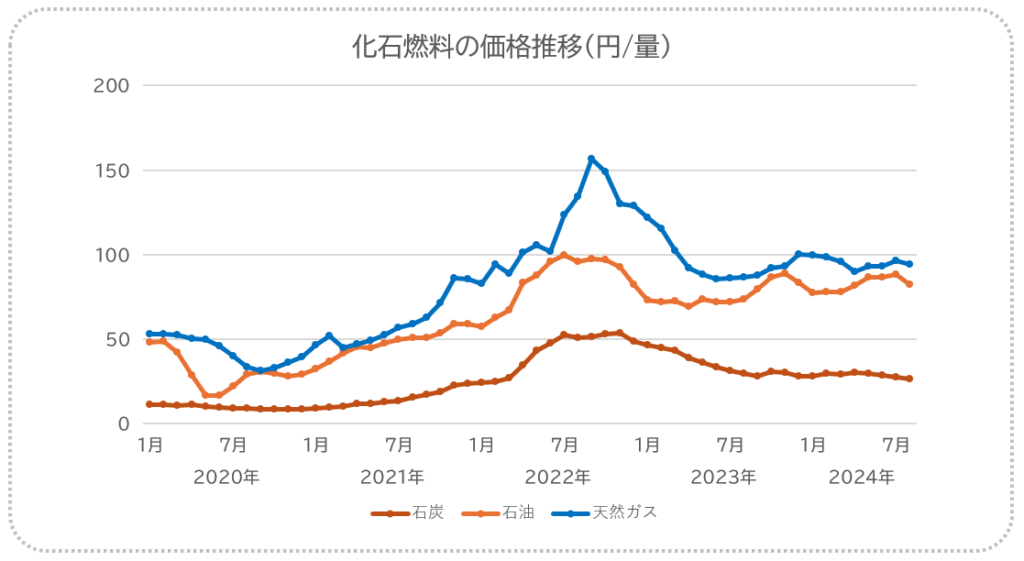

まず大きな要因は、原燃料価格の高騰です。

火力発電に使われるLNG(液化天然ガス)や石炭の価格が、国際情勢や円安の影響で上昇しており、その負担が電気料金にも反映されるようになっています。

加えて、電力の取引価格を決める卸電力市場(JEPX)の価格高止まりも続いています。

燃料高や発電コストの上昇に加え、電力供給の余裕が限られていることから、市場価格が安定せず、結果的に企業の電気代に影響を与えています。

こうした状況は、関西電力だけの問題ではありません。東京電力や中部電力など、全国の大手電力会社でも同様に料金改定や値上げが進んでおり、「どこを選んでも同じ」という時代ではなくなっています。

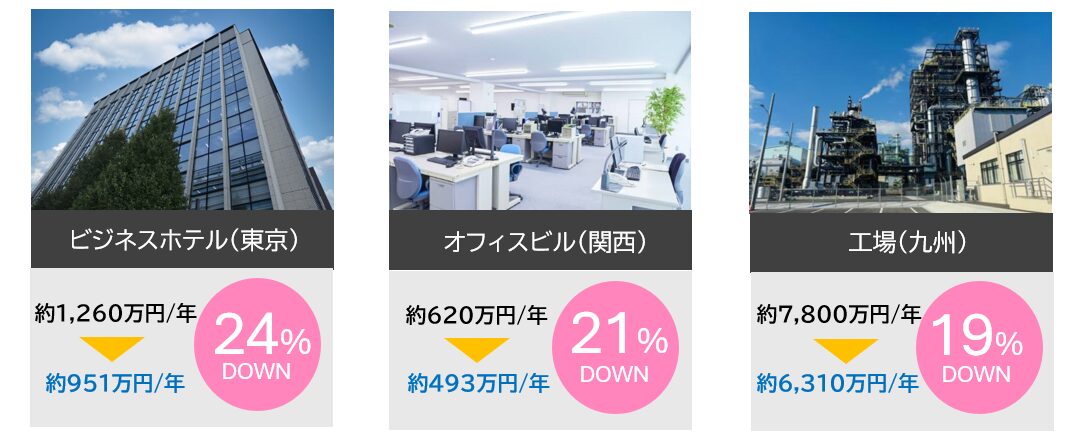

これまで多くの企業が、「大手だから安心」「長年契約してきたから変える必要はない」と考えてきました。しかし現在は、契約先を見直すだけで年間数十万円〜数百万円のコスト差が生まれるケースも珍しくありません。実際に、新電力が提供するプランを活用して電気代を削減する企業が年々増えています。

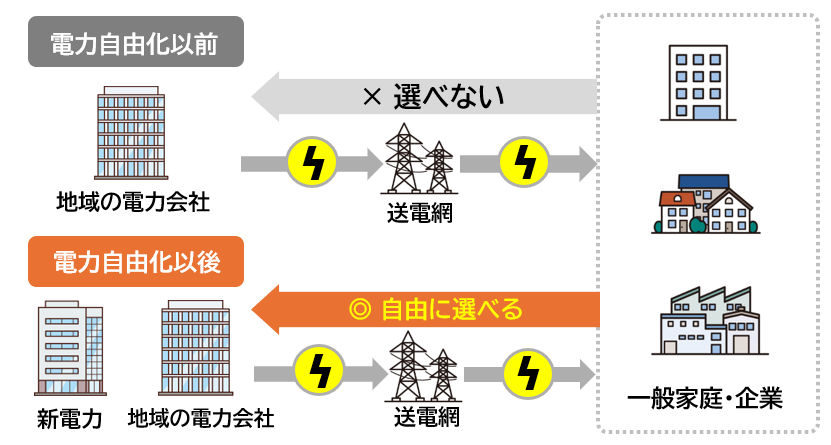

背景には、電力自由化によって「選べる時代」になったことがあります。

これまで電気料金は、言われるままに支払う固定費でしたが、今は違います。

新電力各社は、企業ごとの使用量・契約形態・稼働時間帯などを分析し、より柔軟で合理的な料金プランを設計しています。自社の実態に合わせて見直すことで、無理なく電気代を最適化することが可能になりました。

その結果、現在では多くの企業が大手電力会社から新電力へ切り替えを進めています。

いまや電気は、ただ「使う」ものではなく、どの会社から・どんな条件で「調達するか」を選ぶ時代です。電力コストをどう管理するかは、経営における重要な戦略のひとつとなっています。

電気代を抑える方法は?

“新電力への切り替え”という選択

関西電力の料金値上げが進むなかで、多くの企業が注目しているのが「新電力」への切り替えです。

とはいえ、「新電力って聞いたことはあるけれど、少し不安」「停電しやすくなるのでは?」という声も少なくありません。ここでは、よくある疑問を解消しながら、安心して検討できるポイントを整理します。

1. 供給の品質は下がらない

まず押さえておきたいのは、新電力に切り替えても変わるのは「電気を売る小売会社」の部分だけということです。

電気を家庭や工場まで届ける「送配電」を担っているのは、これまでと同じ関西電力送配電。送電線や設備を通じて電気が届けられる仕組みは一切変わりません。

したがって、停電リスクが高まることも、電気が不安定になることもありません。

また切り替え時も、電気は途切れることなく供給され続けるため、事業活動への影響はゼロです。実際に、多くの企業が業務を止めることなくスムーズに切り替えを完了しています。

2. 倒産リスクは以前より大幅に低下

2021~2022年頃には、新電力会社の倒産が相次ぎました。

これは、電力市場価格が急騰した際に、その高騰分を電力会社が負担する料金設計になっていたことが大きな要因です。

つまり、電気を売る価格よりも仕入れ(調達)コストが高くなり、赤字を抱えた企業が撤退せざるを得なかったのです。

ただし、当時の影響は新電力だけではありません。東京電力をはじめとする大手電力会社も同様に、燃料価格高騰や市場価格の上昇により経営負担を強いられていました。

現在はこうした教訓を踏まえ、経済産業省による制度改定と料金プランの見直しが進み、リスクを抑えた設計が一般的になっています。

また、もし万が一契約している新電力会社が事業を継続できなくなった場合でも、電気の供給が止まることはありません。

経産省の定める「最終保障供給制度」により、一定期間は関西電力送配電が暫定的に供給を引き継ぐ仕組みがあります。その間に他の電力会社へスムーズに切り替えることが可能です。

さらに、弊社のように企業の電力会社の切り替えをサポートするサービスを利用すれば、市場動向を踏まえながら安定した電力会社への再契約をスムーズに進めることができます。

このように、制度的にも実務的にも“万が一”への備えが整っているため、新電力の倒産リスクを過度に心配する必要はありません。

3. 大手電力に“戻れない”ことはない

一時期、「新電力に切り替えたら関西電力に戻れない」という声が聞かれました。これは2022年前後の電力市場高騰時に、一部の大手電力会社が再契約の受付を停止したことに端を発しています。

当時は、発電コストの急騰で新規契約を受け入れる余裕がなく、供給量の確保を優先した結果として一時的に新電力からの戻りを制限していました。

しかし、その中には「新電力から切り替えた企業は受け付けない」と明言するケースもあり、この対応が独占禁止法に抵触するおそれがあるとして、経済産業省および公正取引委員会から是正が求められました。具体的には、以下のような観点が問題視されました。

◎排他的取引(独占禁止法第19条・不公正な取引方法)

自社の市場支配力を利用し、他社(新電力)との取引実績を理由に顧客の再契約を拒否することは、競争を不当に制限する行為にあたるおそれがあります。

◎取引拒絶(独占禁止法第3条・第19条)

公共性の高いエネルギー供給において、合理的な理由なく取引を拒否することは、取引機会の不当な制限と見なされる可能性があります。

◎優越的地位の濫用(独占禁止法第2条第9項5号)

大手電力が地域における優越的な地位を利用して、「新電力を選んだ顧客は戻れない」とするのは、取引先(=需要家)に対して不当な不利益を与える行為と解釈される可能性があります。

これらはいずれも、市場競争を阻害し、電力自由化の趣旨に反するものとして問題視されました。

経済産業省はこの対応について「独占禁止法上問題となるおそれがある」と明言し、大手電力各社に対して契約受付方針の是正と、透明性ある運用を求めています。

現在ではこうした対応は改善され、新電力から大手電力への再契約もスムーズに行える環境が整っています。つまり、一度新電力に切り替えても「戻れなくなる」という心配は不要です。

安心して“比較”から始めよう

新電力は、国が正式に認めた制度のもとで運営されており、「電気の品質」「供給の安定性」「再契約の自由」のいずれも、安心して利用できる環境が整っています。

- 品質面では、同じ送配電ネットワークを利用するため、大手電力と全く同じ電気が供給されます。

- 安定性の面では、供給停止や停電リスクが増えることはなく、事業への影響はありません。

- 再契約の自由についても、制度改定により大手電力・新電力のどちらへも柔軟に乗り換え可能です。

だからこそ、まずは「比較」から始めることが重要です。自社の使用量や契約形態に合ったプランを知ることで、ムリなく電気代を削減し、経営コストを最適化できます。

次の見出しでは、新電力を選ぶときに注意すべきポイントを具体的にご紹介します。

電力のプロが解説|新電力選びの4つの注意点

電気代削減を目的に新電力を検討する企業が増える一方で、「どの会社を選べばいいかわからない」「本当に安心して契約していいのか」という声も少なくありません。ここでは、法人が新電力を検討する際に押さえておくべき重要なポイントを整理します。

1. 経営基盤と供給体制を確認する

2025年10月時点で、全国には770社以上の電力会社が存在しています。

その中には、商社系・通信系・エネルギー系などの大手グループ傘下の企業もあれば、地域密着型の中小規模の事業者もあります。

いずれも経済産業省に登録された正式な小売電気事業者ですが、経営基盤・電源調達の方法・供給体制は会社によって大きく異なります。

例えば、

- 自社発電設備や長期調達契約を持つ会社は、価格変動リスクに強く安定供給が可能。

- 一方で、市場調達を中心とする会社は、燃料高騰時にコストが跳ね上がる可能性がある。

このように、同じ「新電力」でも中身はまったく違います。

したがって、出資母体や発電・調達の仕組みを確認し、長期的に安定して供給できる会社かどうかを見極めることが重要です。

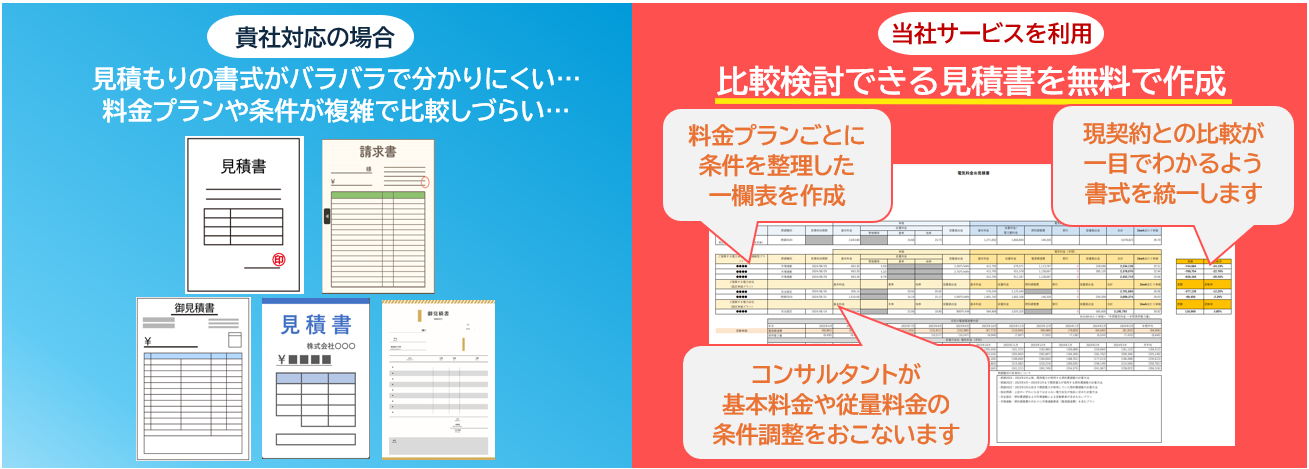

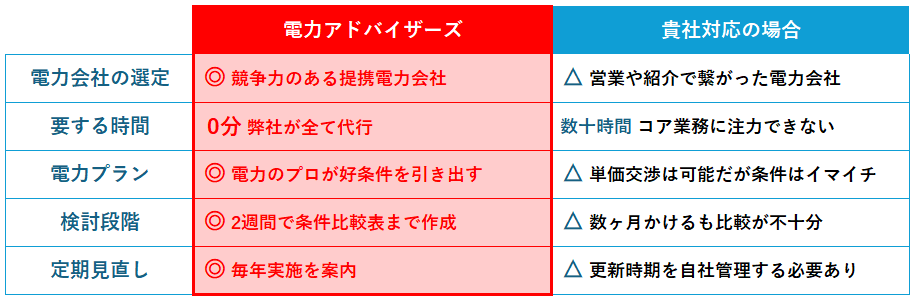

2. 5社以上で、同じ条件・同じプランを比較する

最適な契約を見つけるには、最低でも5社以上の見積もりを“同一条件で”比較することが重要です。比較することによって、競争原理が働き、新電力から優位なプランで提案してもらえる可能性があります。

ここで注意すべきなのは、「新電力5社を比べればいい」という話ではないということ。異なる料金設計のプランを混在させて比較しても、どこが安いのか・なぜ安いのかの根拠が不明瞭になってしまいます。

同じプランタイプ(例:固定単価型)で、5社以上の見積もりを比較することが重要です。つまり、条件が異なる見積もりを並べても、新電力から条件の良い提案を受けることはできません。

5社以上で比較することで、価格の相場感・各社の得意分野・条件の違いが見えてきます。この“正しい比較”を行うことが、無理なく電気代を削減するための第一歩です。

3. 自社の使用状況を事前に把握しておく

正確な比較を行うためには、自社の電気使用状況を把握しておくことが不可欠です。見積もりの精度は、提供する情報の正確さによって大きく変わります。

見直しを始める前に、以下のようなデータを準備しておくとスムーズです。

- 直近12か月分の電気料金明細または検針票

- 契約電力(kW)と月別の使用量(kWh)

- 稼働時間帯(昼・夜・休日など)

- 現在の契約メニュー名や契約開始時期

これらを把握しておくことで、見積依頼時に同条件での比較が可能になり、本当に最適なプランを選ぶための“正しい土台”をつくることができます。

4. 契約条件とサポート体制を確認する

契約期間や違約金、支払条件などの契約条項も会社によって異なります。

特に法人契約では、「途中解約に違約金が発生する」「自動更新の有無」「支払いサイト」などの条件を事前に確認しておきましょう。

また、トラブル発生時の問い合わせ窓口や、契約後のフォロー体制も重要です。

法人専任の担当者がいる会社や、定期的に使用量レポートを提供してくれる会社であれば、契約後も安心して運用できます。

【2025】新電力が提供している電力プラン最新情報

現在、関西エリアでは、多くの新電力会社がさまざまな電力プランを提供しています。

まずは、どのようなプランの種類があるのかを理解しておくことが大切です。

関西電力の標準メニューと比べて、電気代の削減が期待できる代表的な料金プランは以下の通りです。

1. 固定単価型プラン

固定単価型プランは、関西電力が提供する標準メニューに最も近い料金プランであり、基本的な仕組みが類似しています。このプランでは、電力量料金の単価が24時間固定で設定されているため、時間帯による料金変動はありません。

ただし、電力の主な供給源である石炭・天然ガス・原油などの火力燃料の価格が変動すると、それに応じて電気料金も上下する仕組みになっています。これは「燃料費調整制度」と呼ばれるもので、燃料の輸入価格が上がれば電気代も上がり、下がれば安くなるという仕組みです。

関西電力の高圧電力メニューと比較した場合、新電力会社からより低い基本料金単価や電力量料金単価の提案を受けられる可能性があります。そのため、コスト削減を目的に多くの企業が燃料調整型プランを選択しています。

一方で注意すべき点もあります。

同じ「燃料費調整型」と呼ばれていても、実際の内容が異なるプランが存在する点です。

たとえば、関西電力と同じ燃料費調整額をそのまま反映するプランもあれば、市場価格の変動分を料金に反映しない「旧燃調プラン」や、見かけ上は固定単価型でも実際には市場調達が中心の「独自燃調プラン」などもあります。

| ミラー燃調型 | 関西電力など大手電力の燃料費調整額に連動するタイプ。価格変動をそのまま反映する。 |

| 旧燃調型 | 市場価格の調整がなく、過去の基準価格をもとに燃料費を算出するタイプ。市場変動の影響を受けにくいが、設定基準が古いケースもある。 |

| 独自燃調型 | 電力会社が独自の計算式を採用して燃料費調整額を算出するタイプ。上限を設けたり、平均価格で平準化したりするなど、会社ごとに設計が異なる。 |

つまり、「関西電力と同じ仕組みだと思って契約したが、実はまったく違う料金体系だった」というケースも少なくありません。契約前には必ず燃料費調整単価の算出方法や市場価格連動の有無を確認することが重要です。

また、関西電力のプランと比較して、基本料金だけが安いプランもあれば、基本料金・従量料金・燃料費調整額すべてが異なるプランもあります。

そのため、単価の一部だけで判断すると、使用状況によってはかえって電気代が上がるリスクもあります。

弊社では、「関西電力と同じ燃料費調整額を採用し、基本料金単価だけが安くなるプラン」など、希望条件に合わせて最適な新電力会社をご紹介しています。

すべて無料でご利用いただけますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

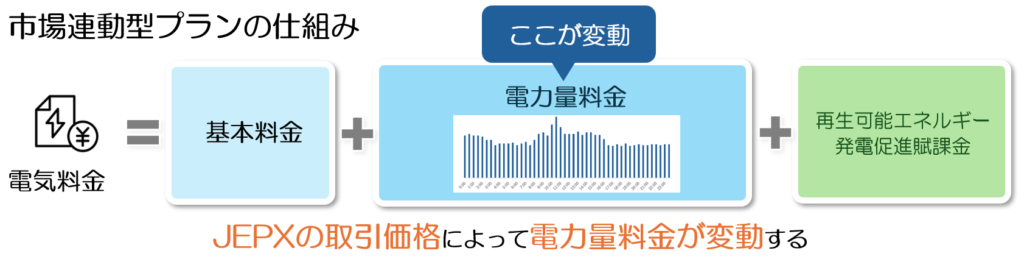

2. 市場連動型プラン

JEPX(日本卸電力取引所)から電力を調達し、その価格に連動して料金が変動するプランです。

このプランは、どの時間帯でも単価が固定される燃料調整型プランとは異なり、30分ごとの市場価格に応じて電気料金が変動します。そのため、電力の使用状況や供給エリア、需給のバランスによっては、電気代を大幅に削減できる可能性があります。

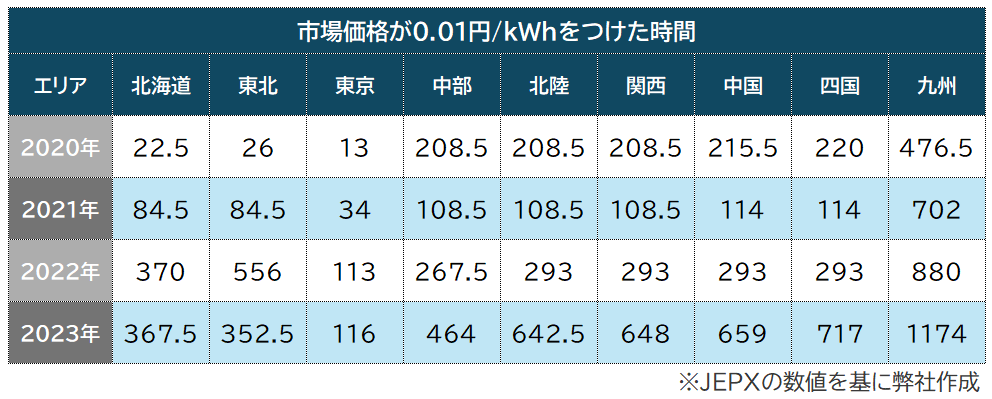

特に、太陽光発電の導入が進んでいる関西エリアでは、JEPXの市場価格が0.01円/kWhとなる時間が多く発生しています。2023年には、0.01円/kWhの低価格の時間が年間648時間にも達しました。

ただし、JEPXの市場価格は、天候が悪く太陽光発電が機能しない時間帯や、電力需要が急増する夏や冬のピーク時には高騰する傾向があります。そのため、市場価格が上昇すると、市場連動型プランの電気料金が燃料調整型プランよりも高くなるリスクもあります。

◎市場連動型プランを選ぶ際の注意点とおすすめの選び方

注意すべきなのは、電気の使用状況によって有利になる市場連動型プランが異なるという点です。

新電力が提供する市場連動型プランは、各社で単価設定や構成が異なります。そのため、自社の使用状況に合わないプランを選んでしまうと、思ったほどのコスト削減効果が得られない可能性が高くなります。

たとえば、企業の電気使用があまり効率的でない(低負荷)の場合にメリットが出やすいプランもあれば、比較的効率的に電力を使っている(高負荷)の場合に有利になるプランもあります。

低負荷型の企業には、従量料金単価に「契約管理費」や「容量拠出金」などのコストが含まれるタイプの市場連動型プランがおすすめです。

一方で、高負荷型の企業の場合は、これらの費用を基本料金単価に含めているプランを選ぶ方が有利になります。

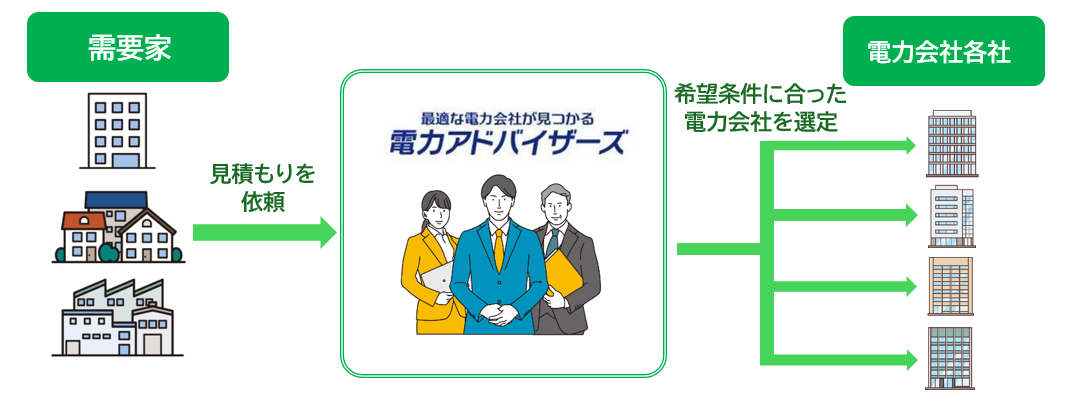

実際に弊社「電力アドバイザーズ」にお問い合わせいただく企業様の中にも、自社の使用状況に合わない市場連動型プランを契約しているケースが多く見られます。プラン選定を誤ると、電気使用量によってはほとんどメリットが出ない場合もあるため、複数の電力会社から見積もりを取り比較することが重要です。

もし「複数社とのやり取りが面倒」「自社に合ったプランを紹介してほしい」という場合は、弊社が使用状況に最適な新電力会社を無料でご紹介いたします。お気軽にご相談ください。

また、契約期間や違約金の条件も必ず確認しておく必要があります。市場連動型プランで最も注意すべきなのが、電力市場価格の高騰リスクです。

電気代が急騰した際に、他のプランへ切り替えられる契約条件を持つプランを選ぶのがおすすめです。契約期間が定められていても、期中解約で違約金が発生しないプランや、発生しても負担が小さいプランを選ぶと安心です。

中には、「複数年契約による割引」を提示する代わりに、期中解約で高額な違約金が発生するプランもあります。

しかし、弊社では単年契約で、かつ期中解約時も違約金がかからないお得な市場連動型プランのご紹介も可能です。電力コストの最適化をお考えの企業様は、ぜひ一度電力アドバイザーズまでご相談ください。

3. 完全固定単価型プラン

完全固定単価型プランは、電気料金に影響を与える「燃料費調整額」が存在しないプランです。そのため、市場の価格変動や燃料価格の高騰による影響を受けず、年間の電気代を安定して管理できます。

請求時には基本料金・電力量料金・再エネ賦課金のみが発生するため、毎年の電気代の使用量に大きなブレがない企業にとっては予算管理がしやすいというメリットがあります。

◎価格が変動しない理由:電力を先物市場で調達

完全固定単価型プランが安定しているのは、電力会社が企業の使用状況を把握した上で、あらかじめ電力の先物市場で調達した分を供給する仕組みだからです。

この方法により、燃料価格や市場価格が変動しても料金に影響が出ません。年間の使用量がほぼ一定の企業であれば、電気代の見通しを立てやすく、リスクを抑えながら計画的にコスト管理できます。

◎2025年時点で人気上昇中の理由

2025年現在、先物市場価格が落ち着いていることから、場合によっては市場連動型プランとほぼ同水準で提案できるケースも増えています。

市場連動型プランの高騰リスクを避けつつ、コスト削減の可能性もあるため、安定性とメリットの両方を求める企業に人気が高まっています。

◎契約時の注意点と比較の重要性

完全固定単価型プランは先物市場で調達されるとはいえ、どの電力会社でも同じ単価になるわけではありません。

電力会社ごとのトレーディング技術や調達方法によって、基本料金単価や従量料金単価は異なります。そのため、契約前には複数社の見積もりを比較し、自社に最適なプランを選ぶことが重要です。

弊社「電力アドバイザーズ」では、完全固定単価型プランを含め、複数の新電力会社を比較し、企業の使用状況に合わせた最適なプランを無料でご紹介しています。

安定した電気代とリスク回避を両立したい企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。

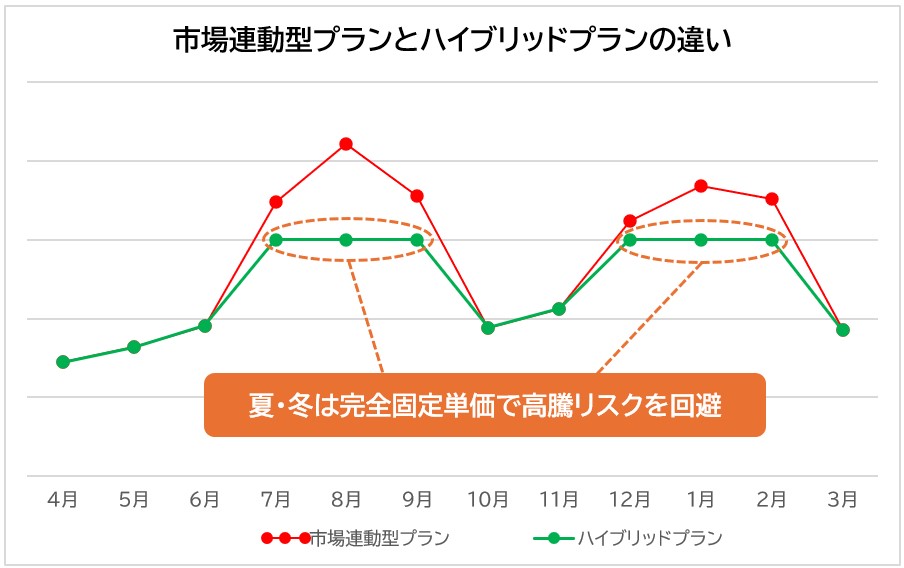

4. ハイブリッドプラン

ハイブリッドプランは、市場連動型と完全固定単価型を組み合わせた電力プランです。

このプランの特徴は、市場連動型で見られる「電力需要の高まりによる価格の急激な上昇リスク」を抑える点にあります。

市場連動型は、電力の需要が増えると価格が上がり、需要が減ると価格が下がる仕組みです。

そのため、特に電力需要が高くなる夏や冬は料金が高くなりがちです。

ハイブリッドプランでは、需要が高い夏・冬は完全固定型に切り替えて価格の変動をなくし、需要が少なく価格が安定しやすい春・秋は市場連動型に戻す仕組みです。

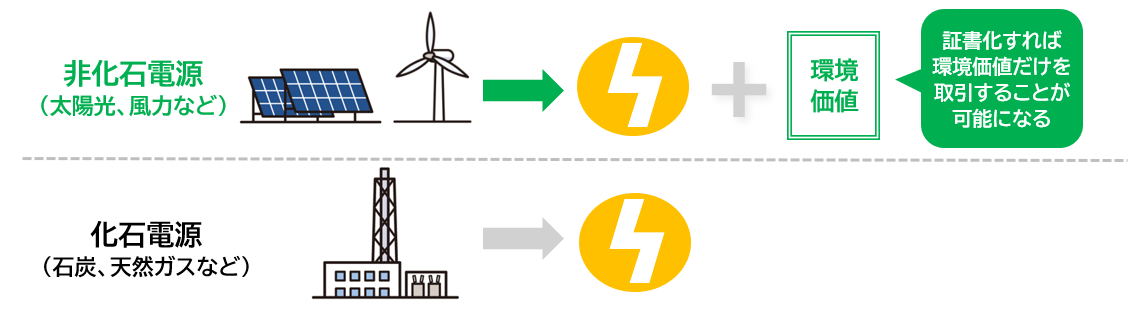

【番外編】グリーン電力プラン

環境に配慮した電力プランを選びたい場合は、再生可能エネルギーの比率を設定できるプランや、非化石証書を活用したプランを検討しましょう。

非化石証書とは、再生可能エネルギーなどの「環境価値」を証明するものです。

簡単に言うと、「この電気はCO2を排出せずに作られました」という証明書のようなものです。

この証書は電気とは別に売買できるため、企業や個人が環境への配慮を示す手段として活用できます。その仕組みを図で示すと以下となります。

非化石証書付きのプランを選ぶと、電気料金に追加料金がかかるため、通常のプランよりも割高になります。

しかし、世界的にカーボンニュートラルへの取り組みが加速しており、海外では脱炭素化への取り組みを取引条件とする企業も増えています。

国内でも多くの企業が脱炭素化を重視し、環境に優しい電力への切り替えを進めています。

関連記事:非化石証書とは|仕組みや企業が導入するメリット・注意点を解説

さらに、お客様へ電力会社から直接連絡が入ることはなく、煩わしいやり取りの手間も不要です。

さらに、お客様へ電力会社から直接連絡が入ることはなく、煩わしいやり取りの手間も不要です。